- 2024.05.21

「—奏でる色彩・変容するフォルム— 酒井信義の世界」ギャラリートークを開催しました(2024年5月18日)

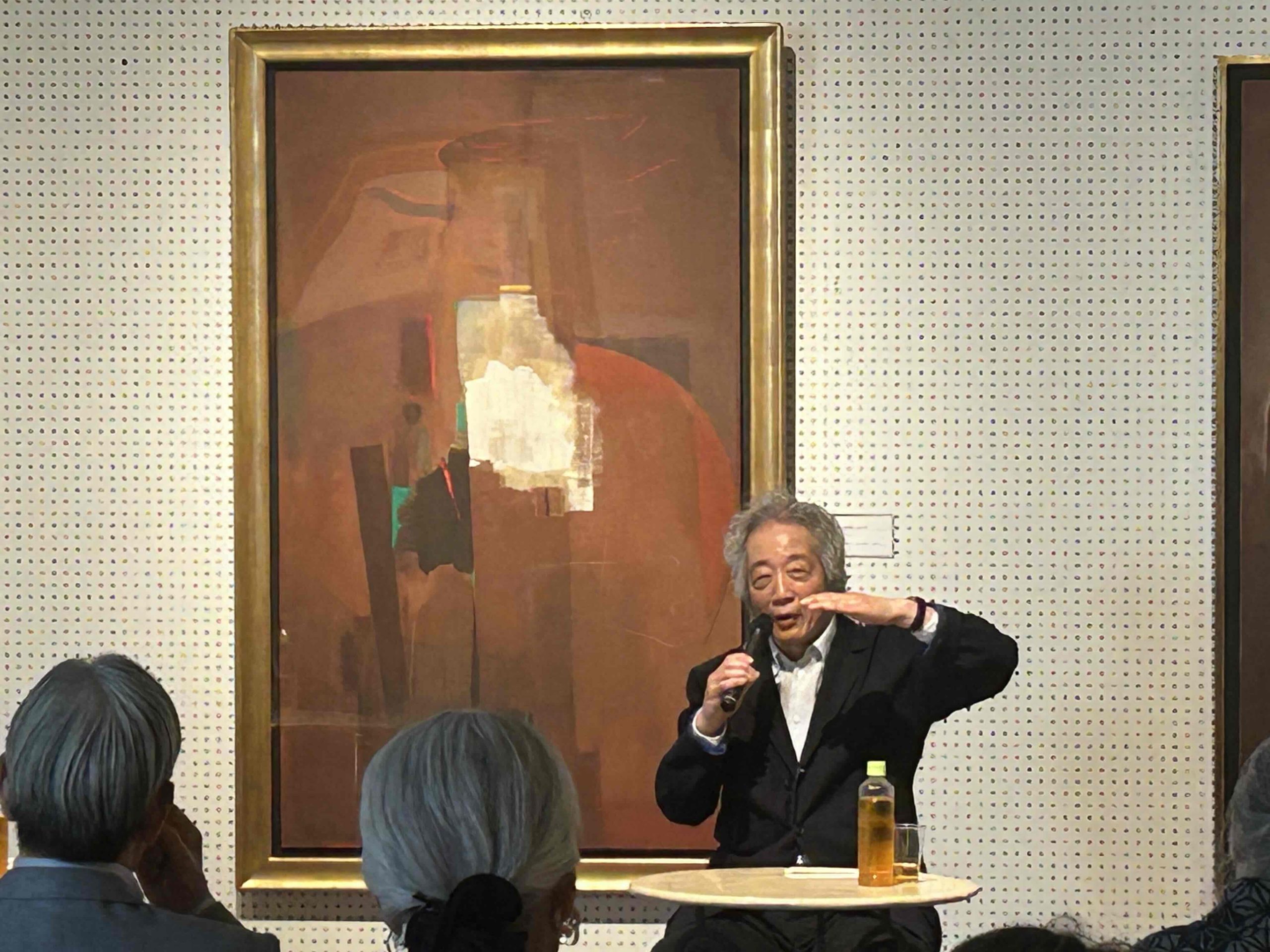

5月18日(土)、現在開催中の企画展「—奏でる色彩・変容するフォルム— 酒井信義の世界」の展示会場にて、洋画家・酒井信義先生と、同じく洋画家で当館理事でもいらっしゃる小杉小二郎先生、そして美術評論家・川崎市岡本太郎美術館館長の土方明司先生の鼎談方式によるギャラリートークを開催いたしました。

当日は約40名もの方にご来場いただきました。

はじめに当館の伊藤館長よりご挨拶と、簡単に当館の創立の経緯や、来年に50周年を迎えるに至るこれまでの歩みをお話しさせていただきました。

そのあと、御三方の略歴などを簡単にご紹介し、マイクをお渡ししました。

酒井先生と、小杉先生は、共通の御友人を介してお知り合いになられたようです。まずそのことについてお話を伺いました。

小杉先生「みんな、酒井先生に憧れていた。彼を一言でいえば“お洒落”。それは絵だけでなく、彼の生き方そのものが洒落ている。藝大にはストレートで入っているが、もしそうでなかったら、浪人などせず、ドイツにでも渡って美術学校に行ったのではないかと想像してしまう」

時代のトレンドを見逃さず、いち早く取り入れるスピーディさも、酒井先生が“お洒落”にみえる理由の一つなのでしょう。先生の作品はその時代のリアリティーを絵画で表現しています。その切り取り方や、完成した作品は高い評価を受け、同じ芸術家たちからも憧れられる存在でいらっしゃいます。

小杉先生曰く、ご自分はせっかちで、酒井先生はのんびりだそうですが、今ではお二人はご親友であられます。

酒井先生「小杉さんがヨーロッパから帰ってセントラル美術館で大きな展覧会をされていた。その頃はまだ面識はなかったが、飾られた花たちを見てすごいなぁと思ったのを覚えていますね。彼は本当に気を遣ってくれる方なんです」

さて、これまで酒井先生の作品は高島屋などの画廊で多く展示されていましたが、今回のような大規模な美術館での展覧会は初めてです。一ファンとして、この展覧会をとても楽しみにしていたという土方先生が、酒井先生についてお話をされました。ちなみにお二人は最近まで面識がなく、月刊美術(2024.5月号)の「土方明司の 知りたい!美のヒミツ」での対談で、参宮橋にある酒井先生のアトリエでインタビューをしたのが初めてだったようです。

土方先生「酒井先生は天才型というか、ひらめき型というか、とにかく何か降りてくるものをつかまえて置き換えているというのを私は感じます。小杉先生も仰ったように色彩、ハーモニーが素晴らしい。かと思えば、芸大の先生も一目置いていたというデッサンもやはり素晴らしい。」

酒井先生「今回まとまった作品で図録を作るとなったとき、大学時代のデッサンを思い出して。石膏室で描いたデッサンが、翌朝行くと盗まれてたなんてこともあったなと。銀筆で描いた線は今でもとても好きで、挿絵のイラストなんかには使っています」

土方先生「酒井先生といえば色彩の魅力ですが、1970年代のアクリルで描いてた頃は、グラフィック的魅力を感じます」

酒井先生「とにかくあの頃は石膏デッサンを真面目にやって、具象で油彩も描いていた。自然の写実が大好きで、とにかくダヴィンチ。理想の世界観が描かれていると思っていた。そういう流れの中で、アクリルになった。アクリルは映像意識で、映画のシーンを切り取って描くような意識で描きました」

土方先生「70年代は具象絵画の方向性が問われた時代だったと思います。現代美術において、具象・写実は時代遅れとされる風潮がありましたよね」

具象絵画を描くことを揶揄されるため、同期の大津英敏先生や、佐藤泰生先生などと、多少の辛酸をなめながら描いていた時期もあったようですが、モランディ―や、ピカソに「二十世紀最後の巨匠」と称えられたバルテュスなど、海外の作家の新しい具象絵画を見て、続けていいのだと確信されたそうです。

次に酒井先生が影響を受けたであろう恩師、作家たちの話になりました。

小杉先生「私もこの世界に入ってから山口薫先生に憧れていた一人だけど、酒井さんが一番受け継いでいると思う。色彩とは光で、山口さんも色彩を内面に持って行った。こういう描き方は、日本人にしか理解できないやり方だと思う」

晩年には具象と抽象の境を乗り越えたかのような山口薫は、「詩がぼくを支えてくれる」といい、短歌や俳句の世界に憧れていたようです。彼の作品は、日本人の感覚でしか描きえない世界だったようです。

酒井先生「マティスが好きで、本当はそんなのが描きたいと思う。マティスの赤い食堂の絵が本当に好きで。見た時身体全体で感じた衝撃も覚えている。あと、芸術新潮で見つけたド・スタールにもはまった。もちろん山口薫、それから脇田さん(脇田和)なんかも好きですね。絵というものは頭に棲みつくものだから、今でも自分の中にそれらの作品があります」

影響を受けた作品たち以外にも、酒井先生の中に棲みつき、積み重なっていくものがあります。

酒井先生「幼少期を過ごした山形県の雪景色が自分の中にずっとある。白は本当に好きな色です。あの頃雪山を描いたクレヨン画が今も残っています。あと、サクランボがなる桜の木。その花の色彩が残っている。桜はあと、吉野で見た桜千本の吹き上げる花吹雪なんかも」

さて、1970年代は周りはパリに憧れていた人が多く、のちに酒井先生もパリに渡りますが、その頃は違ったようです。

土方先生「酒井先生は『自分はその時は海に憧れた。海の白波が雲に転じて、それが宇宙に転じて、そこに絵画の神秘を感じていた』と仰っていましたが」

酒井先生「夏の日差しの強い海が好きで。海の光。海が原点なんです。山形から、千葉に来ると海があった。関西に行けば、砂が白くて。ここ(当館)に来るのも熱海の海が見れるから本当に楽しみで。山になっているミカンを見るだけで幸せ。新婚旅行もロタ島に行きました。グアムやロタはよく行きましたね」

幼少期の情景や、大好きな海から感じ取った美しさを、油絵具でどのように表現するのか。今目の前にあるリアリティに、それらの積み重なった記憶が呼び起され溶け合ったときに突如現れる雲のような、説明のつかない美をキャンバスに出現させる。それが酒井先生の才能なのかもしれません。

最後に、ご来場いただいた方々の中に洋画家の入江観先生、昨年10月から年明けまで当館企画展で展示されていた山内滋夫先生、日本画家の中島千波先生がいらっしゃいましたのでお話を伺いました。

入江先生「顔見知りではありますが、遠くから見ていた酒井ファンの一人です。これまでも高島屋はじめ、全国あちこちで展覧会をなさるので、伊東も大変でしたけど、足を運んで見てきました。才能という言葉は軽々しく使えるものではないですが、先生の作品を見るとそれを感じざるをえない。私は青色が好きで、追い求めている青というものがあるので、やはり青で描かれたものは気になるのですが、会場の中央に展示された4つの茶色の作品を見ると、果たして茶系の色をこんなに深く豊かに使う絵描きが他にいるでしょうか」

山内先生「自分は世に出るのが遅かったので、酒井先生を見て、ずいぶん高度な絵を描かれる方がいるなぁと憧れていました。いつも作品を楽しみにしていますが、先生は若い頃から一貫してピュアで世の中に塗れていない。それが嬉しくて、こういうところが益々好きになってしまうのだろうなあと。後輩として励みになります」

中島先生「自分は日本画の世界で生きているので、洋画というのは、マチエールを上手く使えるのがうらやましい。芸大時代は科が違うためお会いすることがなかった。画学生時代と比べてみると、感覚的な色の使いかたをなさっている。こういった回顧展のような展覧会で見ると、あらためて、酒井さんはいろんなことをされていることがわかりました」

(中島千波先生)

(トーク後 談笑される山内滋夫先生(左)と入江観先生(右))

お客様からの質問コーナーでは「食べ物は何がすきか?」というほっこりした質問には、「白米と、あとは野菜を食べるように青森から取り寄せたりんごを毎日齧っている」と。喫煙者でも血圧も高くないのは、りんごのおかげかもしれないと仰ってました。また先生がトーク中に絵を描くということは「暗い作業」と仰ったことについても聞かれると、

酒井先生「描けなくて暗い気持ちになるというのとは違います。孤独で真面目な作業であるということです。例えば風景画なら屋外で描く人もいる。私も屋外にいけば、外に開けている状態で感じ取れる。しかしいったんアトリエに入って、キャンバスに向かうとそれが吹っ飛んでしまう。描きたいものの全体像は見えていても、朧気で、そんな状態で絵具を作ったりする。綺麗な海を描きたくても、それがこの色でいいのかの判断は難しくなる。とにかくイメージするしかない。そういう集中している姿、個人的な作業から、描くということは暗いと思います」

絵と対峙する先生の姿が、わたしたちにも朧気につかめたような、酒井信義という画家を知ることのできるとても有意義な時間でした。

鼎談された三人の先生方、ご来場された皆様には心から感謝いたします。ありがとうございます。