- 2025.09.24

開館50周年記念「水村喜一郎展 生きて、旅して、絵を描いて・・・」ギャラリートークを開催いたしました(2025/09/23)

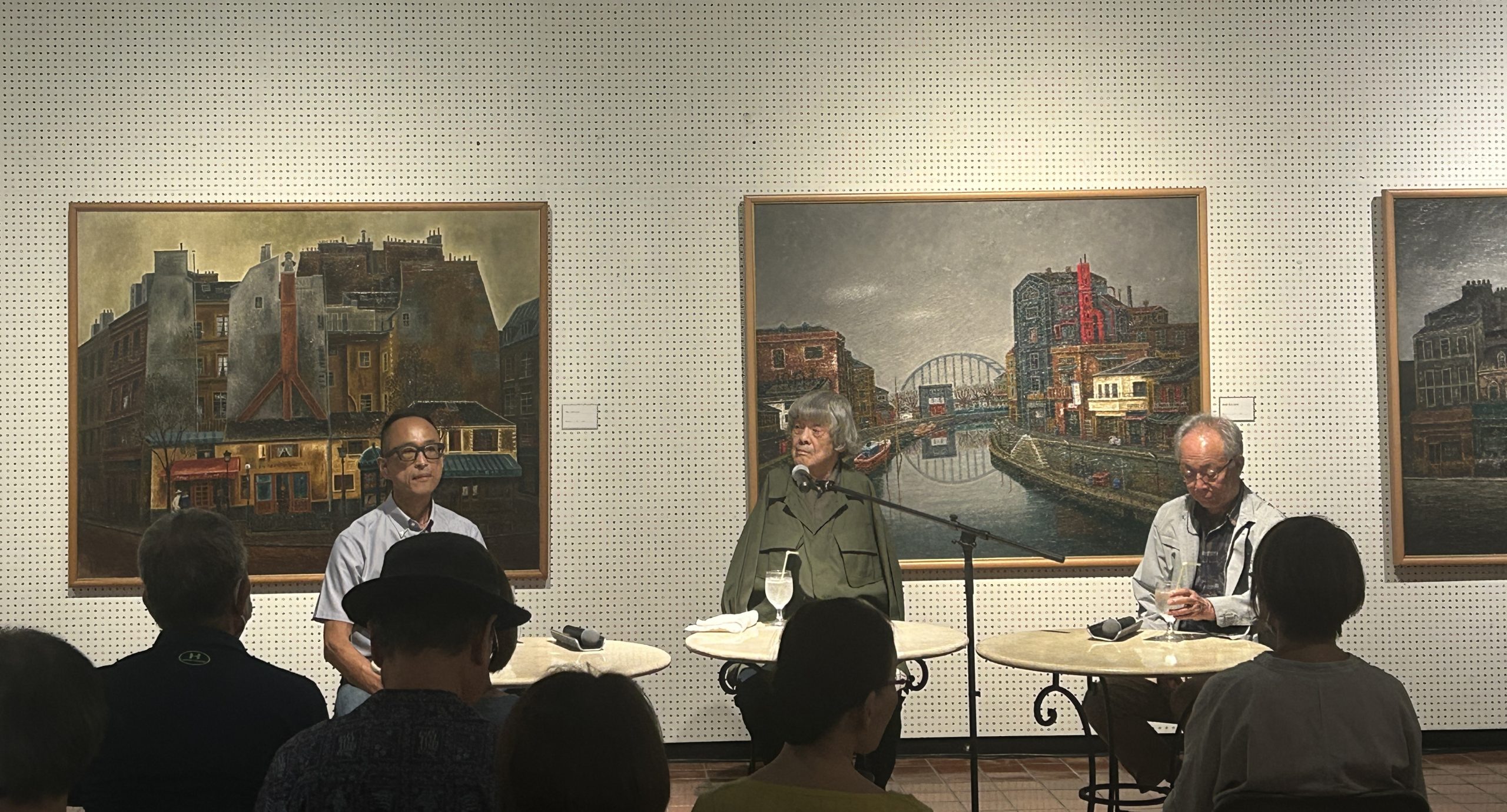

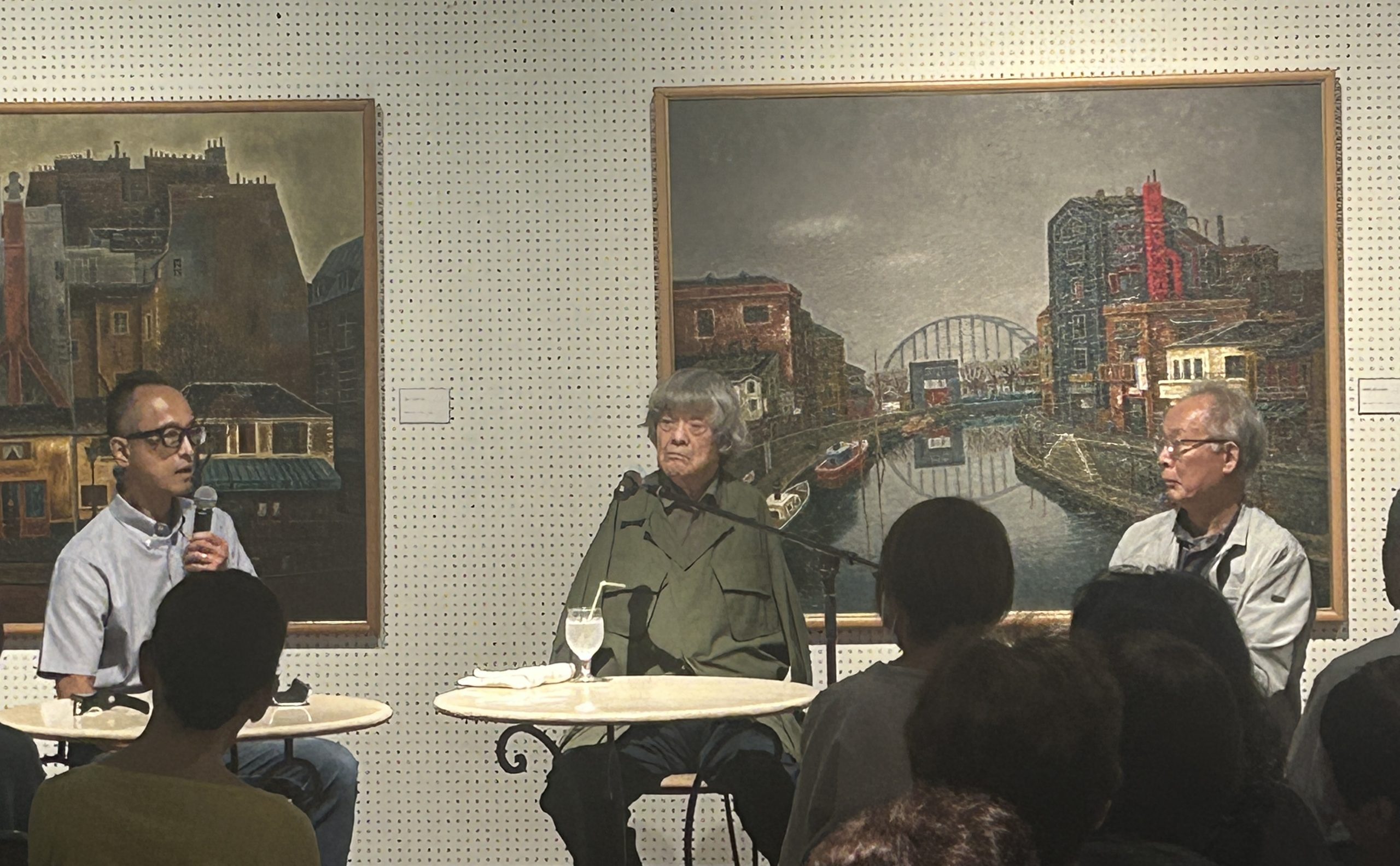

9月23日(火・祝)、企画展「水村喜一郎展 生きて、旅して、絵を描いて…」の開催を記念し、ギャラリートークが開催されました。

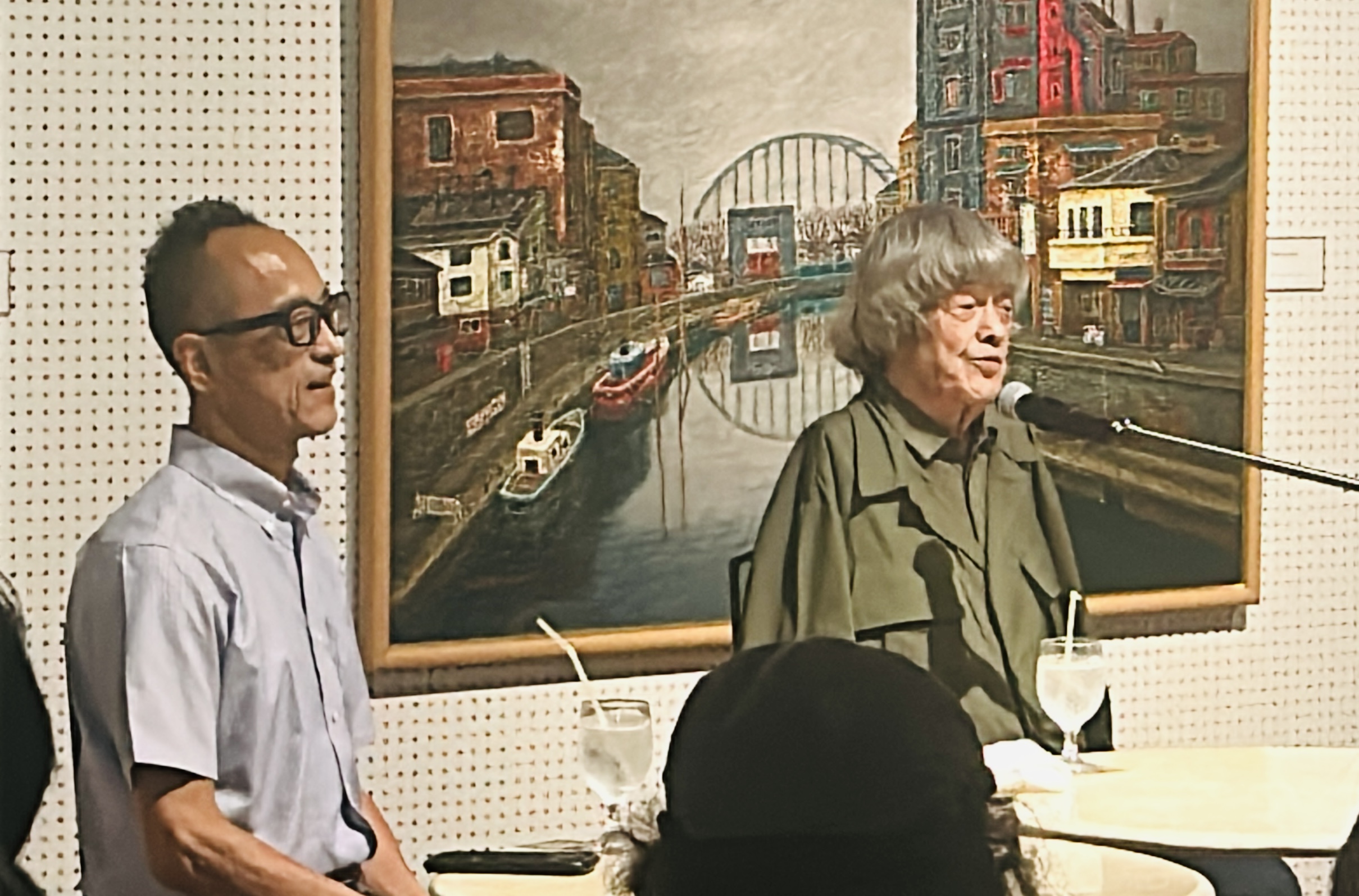

本企画では、洋画家・水村喜一郎氏を迎え、美術評論家で、また川崎市立岡本太郎美術館館長を務める土方明司氏、さらに水村氏と30年来の親交を持つ美術評論家・原田光氏の三名による鼎談形式の対話が行われました。

(左から 土方明司氏、水村喜一郎氏、原田 光氏)

当日は80名を超える来場者が集まり、水村氏の巧みな語り口と絵画への深い情熱に、会場全体が引き込まれていた様子でした。

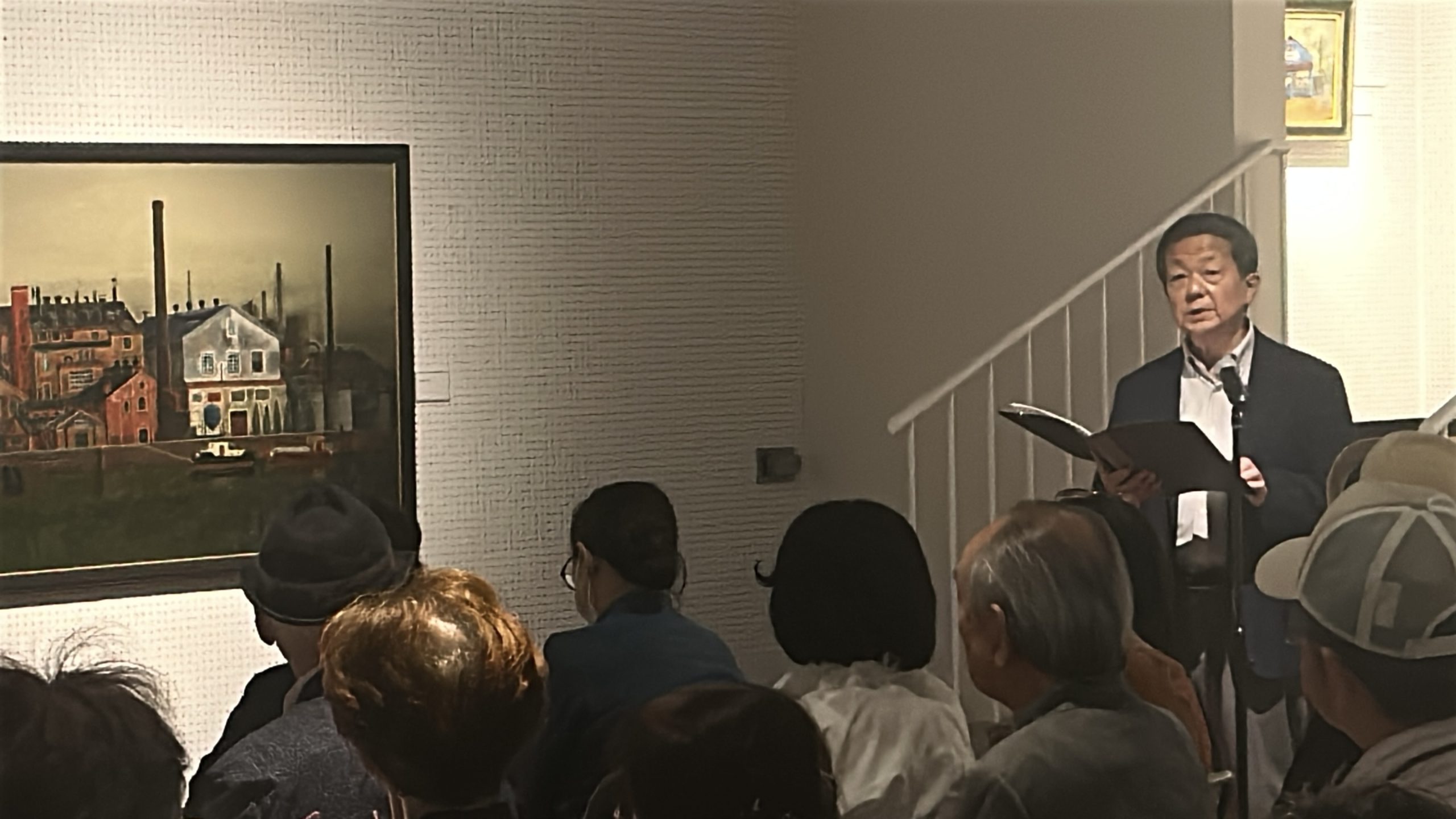

はじめに、当館館長・伊藤康伸より、ご来館いただいた皆様へ感謝の意を申し上げるとともに、今年開館50周年を迎えた当美術館のこれまでの歩みについて簡潔にご紹介いたしました。

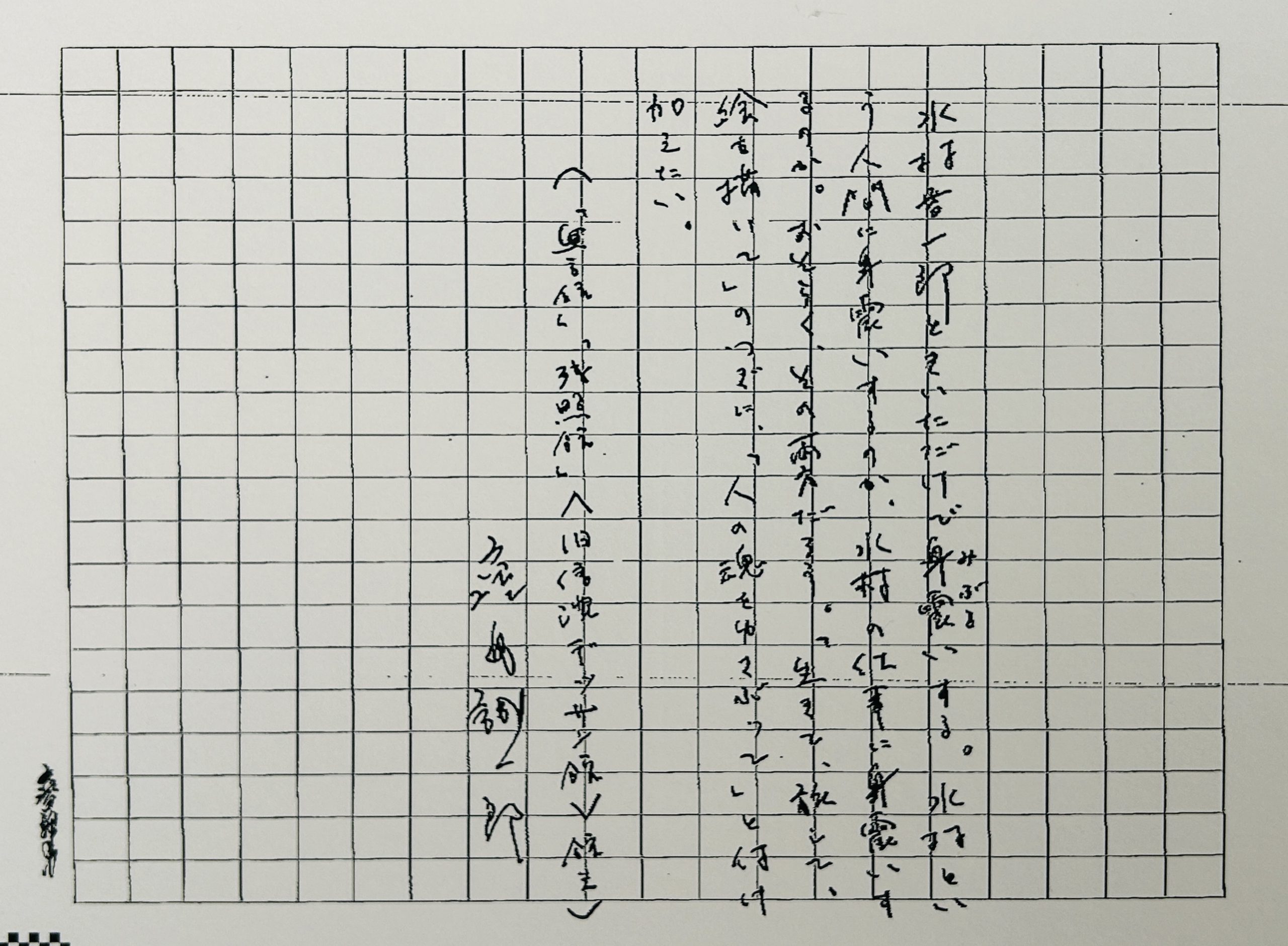

続いて、お三方のご経歴を簡単にご紹介した後、これまでの画集にたびたび寄稿されている美術評論家・窪島誠一郎氏から寄せられたメッセージをご紹介いたしました。

『水村喜一郎ときいただけで身震いする。水村という人間に身震いするのか、水村の仕事に身震いするのか。おそらく、その両方だろう。「生きて、旅して、絵を描いて」のつぎに、「人の魂をゆさぶって」と付け加えたい』

(美術評論家 無言館、信濃デッサン館(現 残照館)創立者・館主 窪島誠一郎)

鼎談の冒頭では、水村氏が口火を切られ、今回の企画展に推薦された故・寺田農氏(俳優)について語られました。寺田氏は、氏の恩師である洋画家・寺田政明氏のご子息にあたります。企画展の開催が決定した際、氏は主体美術展に参加中でした、その初日に寺田氏が「やれることになったぞ」と報告に訪れたといいます。滞在時間は短く、すぐに帰られましたが、その立ち去る背中が氏が寺田氏を見た最後の姿となりました。なお当日は、寺田氏のご息女がギャラリートークに足を運ばれ、氏はそのご厚意に深く感謝の意を表されました。

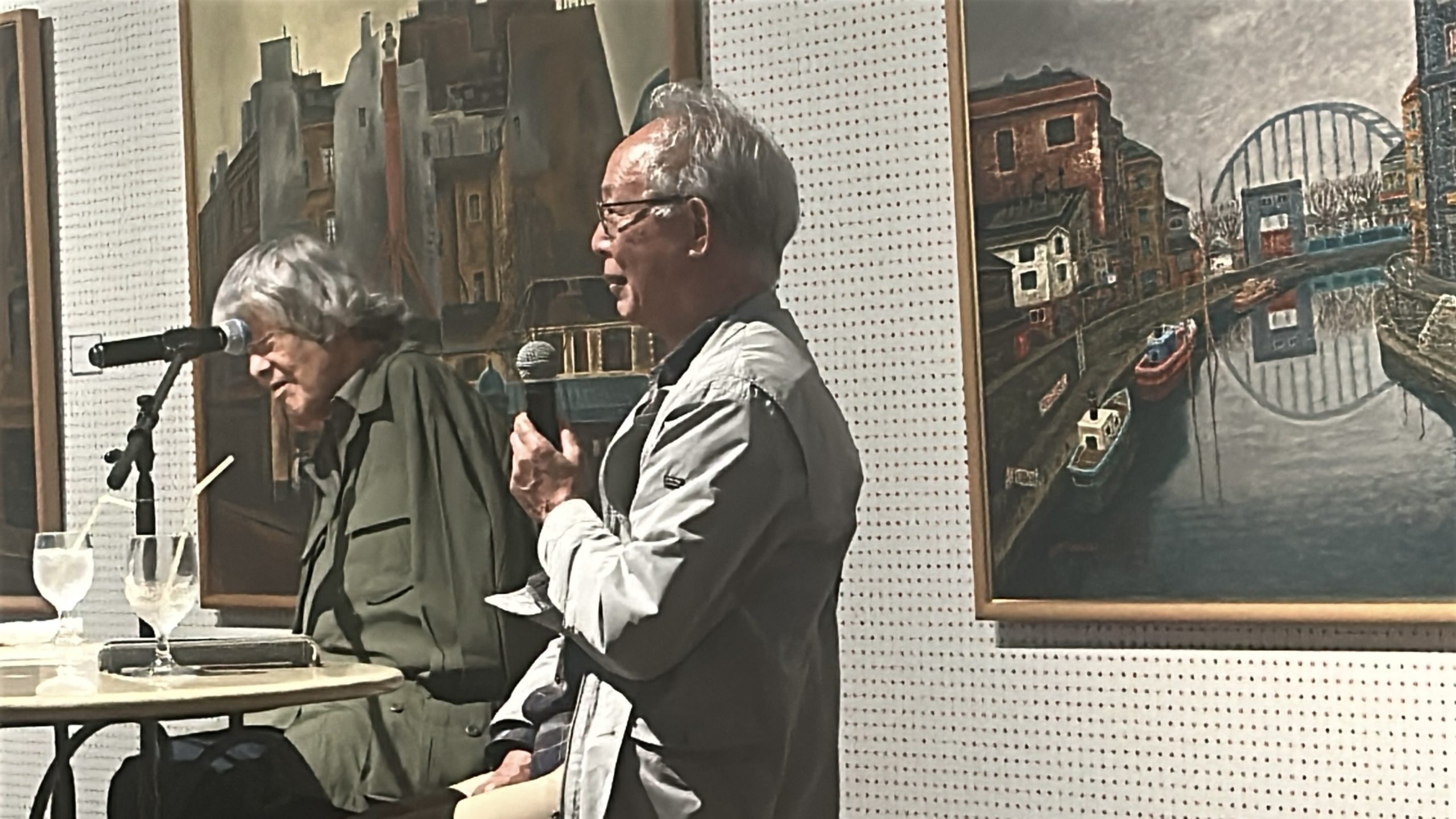

1995年に神奈川県立近代美術館にご在職中、水村氏と出会われた原田氏によれば、氏はまるで虚構のように波瀾万丈な人生を歩まれてきたということです。

(水村先生とは30年来の知己である原田 光氏)

その自身の人生について、氏は饒舌に語られました。

水村氏は、東京下町で鳶職の親方を務める父親のもと、厳格な環境で育てられました。家には野丁場の日雇い労働者が頻繁に出入りし、そうした職人たちに囲まれた環境を、子ども時代の水村氏は好ましく感じておられ、もし両腕を失うような事故がなければ、鳶職人になっていたかもしれないと語られました。

(「あの頃の下町には、本当におもしろい人間がたくさんいたんですよ」と笑う原田氏)

事故以前から、父親に隠れて絵を描いていた水村氏ですが、事故後も絵を描くことは何よりの喜びであり、制作に没頭している間は自身の障がいを意識することはなかったと語られました。しかし父親は、当時の価値観から、芸術に対して否定的な考えを持っており、 息子が絵に打ち込むことに厳しい言葉を投げかけることもあったといいます。

しかし原田氏は、「そうはいっても、水村さんは、お父さんのことが本当に好きだったと思うよ」と語ります。

(「父親は厳しかった」と語る氏に、「でも好きだったんでしょ」と原田氏が返すと、先生は少し照れくさそうに笑った)

作品の厚塗りの質感について原田氏が触れた際、氏は「俺は職人なんだ。職人にはこれしかできないんだ」と応じられたそうです。 その言葉には、父親とその仕事への深い敬愛がにじんでいたと、原田氏は仰いました。水村氏ご自身も、幼少期に父親に隠れて左官の工具であるコテを触るのが好きだったと語り、その記憶が創作の原点にあることを静かに示されました。

旅を愛する氏の若き日の逸話も紹介されました。大学時代は、東京から鹿児島まで、写生をしながら徒歩で縦断するという壮挙を成し遂げられています。当時は、臨済宗の寺院に無償で宿泊できたほか、夜遅くに宿を探す際には学校施設の守衛室を訪ね、事情を話すと泊めてもらえることもあったといいます。

ある日、三島の寺で握り飯と銀貨を受け取り、千本松原で海を眺めながら食事をしていたところ、黒塗りの車から黒いスーツの男性たちが降りてきました。彼らは警察官で、事情を説明すると、静岡県内の交番に氏の旅の支援を依頼してくれたそうです。島田の交番を訪れた際には、すでにその話が伝わっていたようで、旅の支えとなるような温かいもてなしを受けたといいます。

(旅の話を意気揚々と語る水村氏に、「聞くたびに引き込まれる」と土方氏 )

氏は無事に鹿児島へ到着されましたが、後年、当時のお世話になった警察官に感謝を伝えようとしたところ、すでに逝去されていたとのことです。こうした旅の中で、氏は「一期一会」の出会いに幾度となく助けられ、一度きりしか会っていない方々から多くの恩を受けたと振り返られていました。

次に、原田氏が、作品について語られました。原田氏はこの30年間、画廊や小規模な展覧会で氏の作品を幾度となく鑑賞されてきましたが、今回のように初期から近作までを通覧できる回顧展形式は初めてであったと述べられました。

「60年代やそれ以前の作品が非常に印象的だった」と原田氏は語り、独特の厚塗りによる、ニスを施したような絵肌(マチエール)に言及されました。

(原田氏が特に気に入ったという《月夜の二人》1960年制作)

水村氏は、実際にはニスを使用していないものの、よくそのように見えると言われると説明されました。かつては絵肌がマットすぎて鈍く感じられたため、油を用いたといいます。その油は、ファン・ゴッホも使用していた現在は製造されていない特別なもので、それによってニスのような光沢が生まれたそうです。しかし、最終的にはその質感にも違和感を覚え、現在の表現に至ったと語られました。

原田氏は、初期作品には現在の構成的な完成度とは異なる、粗削りな魅力があると評価されました。筆のみならずパレットナイフも用いた重厚な制作は、肉体的にも過酷であり、そこに芸術としての迫力が宿っていると述べられました。

土方氏は、水村氏の作品には人物が描かれていないにもかかわらず、そこに確かに人間の気配を感じると語られました。

(土方氏は、暗褐色や黄系の色彩が織りなす曖昧な時間感覚―朝とも昼とも夕ともつかぬ光の在り方に、作品の深みを見ている )

水村氏が敬愛する長谷川潔や佐伯祐三もまた、人物を主題とすることはほとんどなく、静物や風景を通じて人間性を表現していた画家です。氏ご自身も、かつて「犬や人間を小道具に使うな」という言葉に触れたことがあり、それ以来、人間が直接描かれていなくとも、温もりや存在感のある絵を描きたいと考えていると述べられました。

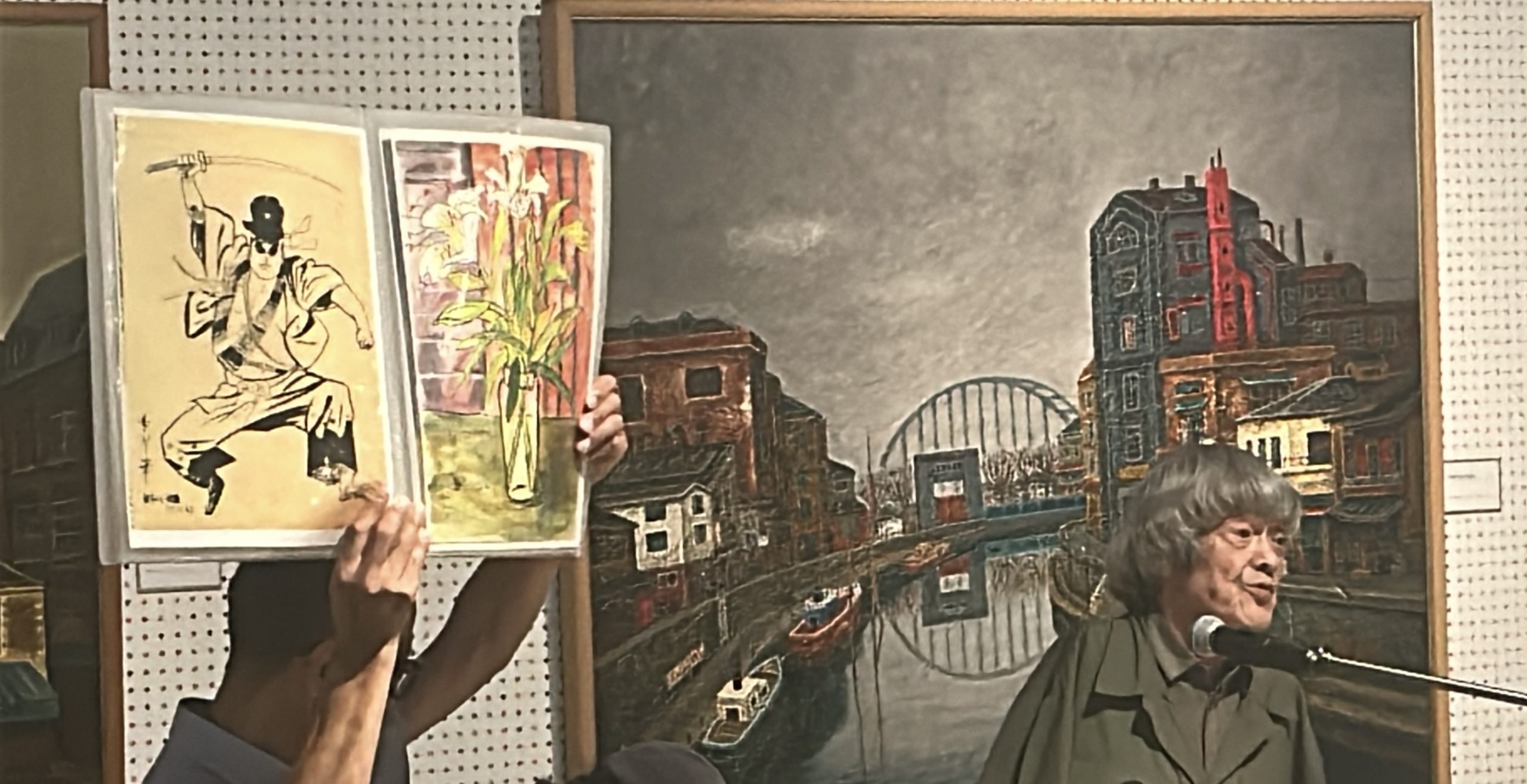

鼎談の終盤では、水村氏は、油彩だけでなく、作詞・作曲・短歌・劇画などにも興味を持ち、多才ぶりを発揮されたことをお話されました。

(水村氏が小学生時代に描いた劇画調の作品を掲げ、来場者に紹介する土方氏)

しかし、創作の核として油彩は揺るがず、他の表現に取り組みながらも、描き続けたのは油彩だけでした。氏は、現在も描きたい題材の資料が山積していることに触れ、「生きている限り描き続けたとしても、きっと描き残した悔いは残るだろう」と述懐されました。

水村喜一郎という画家の生きざまが、「生きて、旅して、絵を描いて…」という言葉に重なることを実感させてくれたギャラリートークは、温かな拍手のうちに幕を閉じました。 その人生の軌跡は、絵筆を通して今展にも力強く息づいています。

「水村喜一郎展 生きて、旅して、絵を描いて…」は、10月14日(火)まで開催中です。どうぞ、何度でも足をお運びいただき、水村氏の世界に触れてみてください。